文:丁剑

世界上,总有一些国家的政治形势像夏秋之交的天气一样,说变就变,刚才还是晴空,转眼就是雷雨。比如印尼这个岛国,除了其政局多变之外,对待本国华人的政策更是反复无常,屡屡限制,在历史上留下一页页排华的恶行,成为亿万华人心中永远的痛。

从印尼独立到五十年代中期,印尼和中国的关系一直比较好,该国华侨在这十余年里,大体上还算得以安居乐业。但是,到1959年年底,一场巨大的政策性灾难,使数十万在印尼乡下经商的华人陷入绝境。

面对大批流离失所而又自愿回国的海外游子,祖国政府敞开了怀抱。

在这场历时一年多的“遣侨”风暴中,三宝垄中华总会以古道热肠之心,向中爪哇省数千名归国难侨伸出援手。

作为整个援助行动的总指挥,总会主席何隆朝在此过程中的表现,堪称运筹帷幄,大智大勇,为其赢得的声望至今为人传颂。

上世纪五六十年代,印尼三宝垄中华总会主席何隆朝(左)与三宝垄玉融(福清)公会主席陈光潮的合影。两人均系那个时代享有很高威望的年轻侨领。

A

此次印尼发生的排华事件,是由苏加诺总统签署10号法令直接引起的。

1959年11月18日,印尼政府突然颁布第10号总统令,明令从1960年起禁止华侨在印度尼西亚县级以下地区经商。此令一经颁布,又被地方军政当局扩大化地执行为不允许华侨在县级以下地区居住。一时间,各地乡镇都在关押驱赶华人,封闭华人商店,到处乌烟瘴气,一片乱哄哄的,全国大约有50万华侨很快失去了生计。中国和印尼的关系也因此受到严重威胁。

说来耐人寻味,从1950年两国建交起,双方高层往来一直挺热乎,政府关系也比较密切。

周总理出席万隆会议之后刚一个多月,印尼总理斯特罗阿米佐约就访问了中国。一年后,中国人大副委员长宋庆龄和印尼国会议长沙多诺又进行了双边互访。特别是1956年9月苏加诺到中国访问时,北京动员50万人为他举行盛大欢迎仪式。

1956年国庆节前夕,印尼总统苏加诺访华受到高规格的隆重接待,毛主席亲自陪同乘坐敞篷汽车接受北京群众夹道欢迎。

这是摆在雅加达唐人街边的一幅素描画,画的是印尼开国总统苏加诺上世纪五六十年代访问中国时,在毛泽东主席陪同下受到北京群众热情欢迎的场景。在印尼画家的笔下,他们的国父苏加诺神采奕奕,堪称绝对的主角,而一旁的中国巨人毛泽东则低调地微笑着,明显成了配角。

1958年印尼平叛,粮食短缺,曾向中国求助,中国当时正在“大炼钢铁”,也有很多人吃不饱饭,但还是从大局出发答应下来,以解印尼燃眉之急。当中国援助的大米和棉布赶在开斋节前运抵印尼,印尼政府感动之下,特意把大米装在兵车上满大街行驶,并让士兵边开车边向老百姓大喊:“中国大米来啦!”

就在苏加诺总统签署这项法令前几个月,他本人因为肾结石很严重,还专门请中国派来著名泌尿科专家吴阶平医生为他解除了病痛。

可是,既然如此,印尼又为什么要出台这项排华的法令呢?

有关印尼排华的深层次问题,国内外已发表了许多文章和专著。我们在翻阅了若干资料的基础上,并结合在印尼访问的见闻,现对这一问题做个简要的综述,以方便本书读者了解此事。

从历史渊源上看,印尼华人并非生来就和原住民有什么冤仇。在1945年印尼独立前,荷兰人在印尼统治了365年。期间,殖民者有意挑拨原住民与华人华侨之间的矛盾。他们煞费苦心地想出“分而治之”的损招:比如,让原住民和华人分开住,甚至连坐车坐船也要分开,而且华人的居住条件也一般比原住民稍好。荷兰殖民者同时又给华人经营酒馆、鸦片馆、当铺、贩盐等特权,这样一来华人的腰包倒是鼓了,可是在印尼原住民眼中,他们成了“剥削者”,种族仇恨的种子就此埋下。

雅加达曼迪利Bank Mandiri)银行当年在荷兰人手上营业时,立于大门两侧的卫兵。他们手持步枪,并一人装备一辆自行车,既显得颇为神气,又让人多少感到有一点滑稽。

到了二十世纪三十年代,苏加诺等一批民族主义革命者,成为印尼独立斗争的领导人。他们以提高与振兴印尼土人的经济政治地位为己任,把民族主义奉为至高无上的真理,在其建国五原则中,民族主义被列于首位。作为一个长期受外族压迫的国家,提倡鼓吹民族主义本在情理之中,但凡事都应当有个度,民族主义过于狂热,必然会产生排外倾向。

在很多印尼土著人眼里,华人始终是一群“善于经商”、“有本事找钱”、“能够向官员行贿”、“善于在桌子底下交易”,但“一直不愿意”与其他族群打成一片的少数民族。这种对立的态度至今没有改变。

除此之外,经济收入的差异,也是诱发印尼排华反华浪潮的重要因素。在印度尼西亚,贫富差距十分悬殊。大部分老百姓并没有在国家独立后摆脱贫困的状态,反而生活日益窘迫,成为社会动乱的潜在威胁。印尼华人中的大多数其实也属于劳动人民,也处于社会的中下层。但是他们以其特殊的商业才能和辛勤的劳动,加上历史的、职业的和其他种种因素,形成一个富裕的华人工商业群体,在经济生活中具有明显的优势。从总体上看,华人家庭的生活水平也明显高于当地人,特别是一部分华人富豪生活奢侈,非常惹人注目。因此一直有不少人认为,华人富有,华人控制了印度尼西亚的经济与财富,剥削当地民族,当地人的贫穷是由于华人的剥削造成的。

昔日印尼城市街头骑车谋生的当地人。

印尼的民族主义者自然不能容忍这种现象。

该国独立后,掌握了国家政权的印尼民族政治家视华侨经济力量为“殖民时代的残余”,更以振兴民族经济为由,以激进立法的形式,从各方面对华侨进行全面的限制和排斥。

所以,苏加诺执政期间,华人与原住民的关系在政治上为盟友,共同反帝,恢复时期华人经济仍为依靠力量。但在经济发展时期,两者的中小商人则成为竞争对手。虽然苏加诺总统本人对中国比较友好,但他毕竟是印尼民主义的代表,况且很多政治家都有很强的两面性。即使打击本国华侨并非出自苏加诺个人意愿,但他也不想否定政府内排华势力的所作所为。这样一来,当权者便不断抛出限制华商的法律法规,特别是1959年颁布的第10号令,更在短短的时间内就将摧毁了几个世纪以来华人在乡村地区建立的零售商业基础,使几十万华侨陷入失业状态。

英俊的苏加诺总统虽然与中国友好,但他同时也是个印尼民族主义者。

那么,为什么在印尼的华侨绝大多数都是商人呢?

少年时代曾在印尼乡下做过小生意的何隆朝,对此有着精辟的见解:

华侨先辈下南洋,每到一个地方,都属于‘外来者 ’,没有土地。而中国人天生善良,虽然大家在国内老家都很熟悉农业生产,但不会像荷兰人那样用武力去抢夺人家的土地,因此不可能再来这里种田当农民。

所以,一代一代来乡下的华侨,只好学做买卖,变成小商小贩。中国人能吃苦,脑子又好用,很会深入穷乡僻壤,把城里生产的日用品送到当地农民手中,然后再收购各种农业土特产品,运到城市卖给较大的公司,靠赚取蝇头小利过日子。发展了才会搬到大城市,我小时候不也是这样过来的吗?

何先生还告诉笔者:“1960年中爪哇开始遣侨的时候,我就找当地官员和三宝垄警察署长交涉过。我说,排华对你们自己也没有好处嘛!我打了一个比方,华人在乡镇开的各种各样的店铺,形成了城乡社会商品流通领域不可缺少的网络,就好像是一个人身上的毛细血管。你把县以下小地方的华商都赶走了,就等于把国家的毛细血管割断了,经济生活也会受影响嘛!”

何隆朝和他领导的三宝垄中华总会,多年来与当地一些政要的关系较为密切,所以他可以直接找这些人交涉。当然,何隆朝的忠告,并不能改变政府的决定,一批又一批在乡下经商的华侨被迫流离失所。

这时候,中国官方的态度如何?又采取了怎样的行动呢?

军旅作家尹家民在其纪实文学《万隆!万隆!雅加达》一书中,对中国驻印尼大使黄镇与苏加诺总统进行的交涉作了相当传神的描写:

连日来,使馆人员已全部投入反对排华的斗争,一方面找印尼政府和友好人士交涉,一方面向华侨进行工作,以免事态扩大。晚上大家回馆后,总是在一起交流情况,及时研究对策。黄镇一再提醒大家,斗争中要注意有理、有利、有节。印尼终归还是一个友好国家,破坏中印尼友好的只是极少数,斗争是为了团结……

黄镇因疲劳和讲话太多,喉咙严重发炎,已经说不出话来。他用毛笔给苏加诺总统写了一封信,附上译文,要求他干预这件事。

苏加诺约见黄镇。把政府即将颁布的第十号规定给黄镇看。其中有试图削弱华侨在乡间零售贸易中所占优势的内容。

“这是总统的意见吗?”黄镇问了一遍。

“正相反,这项规定反映了一部分人的愿望。但作为总统……”

黄镇默不做声,忧郁地看了看苏加诺,说:“这股逆流绝不是印尼有识之士所愿看到的,更不是广大印尼人民的愿望。我希望总统能本着对中国睦邻友好的方针和维护华侨的正当权益的精神,平息骚乱。

苏加诺站在房间中央,局促不安地扶住椅子的把手,他领带上的金黄色花纹好似也黯然失色了。

“是的,这个我懂,”苏加诺勉强表示同意说。“指导这场革命,就像骑一匹脱了缰的马,你无法很好地控制它,你无法知道它会把你带到哪里。要紧的只是尽可能稳稳地骑在上面任它带着跑……”

“中国古话说:马上可得之,岂可以治之?我想总统有能力勒马于悬崖。”

“当然。你知道我始终梦想着所有民族间融洽相处,包括混血儿和外国人的后裔,无论是阿拉伯人、欧洲人、中国人、印度人……我们不可能消灭‘巴达人的下巴颏’或是‘中国人的斜眼睛’或是‘阿拉伯人的大鼻子’……问题在于如何来培养这种融洽相处的精神!”

苏加诺把黄镇送到总统府门口。外面已聚集了许多记者,对准了照相机镜头。苏加诺面带笑容,亲热地抓住黄镇的臂膀,小声说道:“兄弟,你笑笑。”

黄镇在暗暗思索:“他想第二天登个报,做个中国同意十号规定的姿态,我就不笑!”他已经觉出苏加诺在拉他的衣服,示意他笑一下。他脑袋一摆,嘴角一撇,脸上呈现一副雕塑般僵硬的神色,眼睛瞪着,就好像根本没看见旁边这伙人似的,大模大样,一直走过去。

苏加诺重重地叹了口气。

上世纪五六十年代,中国驻印尼大使黄镇在雅加达华侨运动会上。

1959年12月12日,中国外交部长陈毅写信给印尼外长苏班德里约,严重抗议大规模的反华排华活动,提出以下三点建议全面解决华侨问题。

一、两国政府立即交换关于双重国籍问题条约的批准书,同时讨论和规定实施这个条约的办法;

二、切实保护自愿保留中国国籍或选择印尼国籍而未获批准的华侨的正当权益;

三、对流离失所或不愿继续居印尼的华侨,中国政府准备安排他们回国参加建设,希望印尼政府分期分批遣送他们归国,并保证他们归国途中的安全。

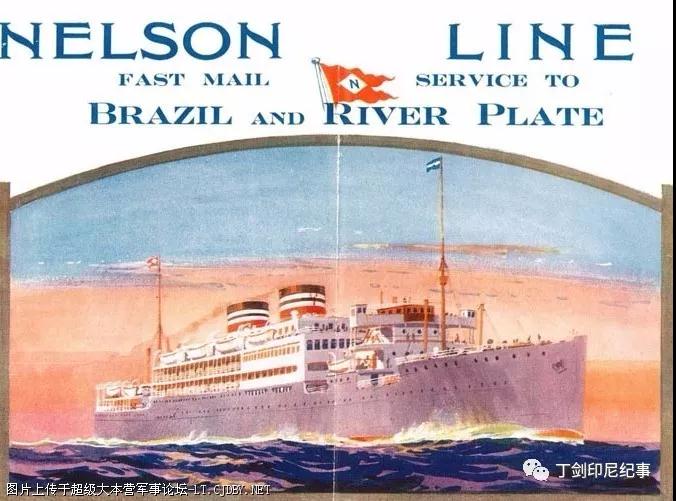

1960年2月,中国首次派出租用的四艘海轮分别驶往印尼雅加达、泗水、万隆、三宝垄等港口接运难侨回国。而当时中国还没有自己的远洋客轮,船都是从国外租赁来的,显得捉襟见肘。在此情况下,经周恩来亲自批准购买了两艘大型客轮,即后来易名的“光华”和“新华”轮。

前往三宝垄接侨的是一艘中国政府租用的苏联轮船。在此后的一年多时间里,何隆朝带领的中华总会,全力以赴投入到协助、照料同胞顺利上船回国的“遣侨”工作中。

B

中爪哇省各地自愿回国的难侨大约有一万余人。他们先分期集中到省会三宝垄,再分批从这里坐船回国。

这艘苏联远洋客轮每趟可运载旅客2000来人,由三宝垄港到中国广州,往返一次20天左右。因此,一批批的难侨到三宝垄后,需要在这儿找个落脚的地方,住上10天半月等候国内接侨的轮船。

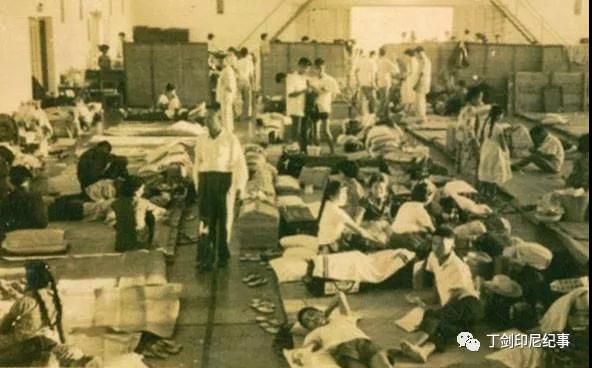

1960年在印尼三宝垄华人社团会所等待登船的难侨。

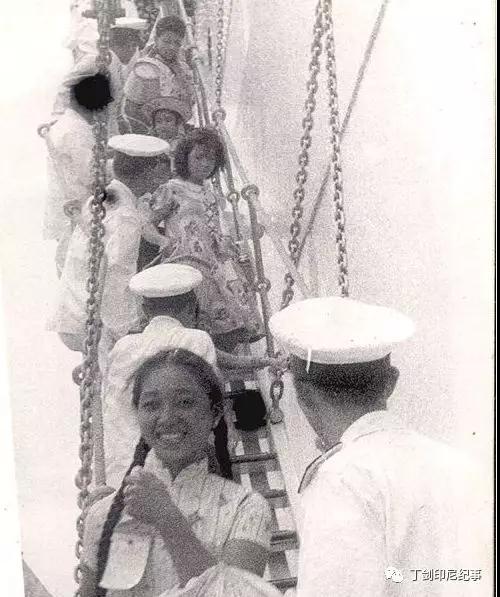

每当难侨登船回国之时,码头上就会呈现出一种巨大的不和谐的情景。

一边是印尼士兵在吉普车上架着机枪,枪口虎视眈眈地对准排队上船的人群,气氛紧张得犹如战场;另一边则是佩带袖标的中华总会“志愿者”扶老携幼,热情亲切地为难侨们送行。不少难侨上船之后,一看到船尾飘扬的五星红旗,便鞠躬行礼,有的人还情不自禁地一把抱住祖国的工作人员哽咽流泪。

一家一户的难侨,每天从中爪哇四面八方的乡镇涌向省城。很多人家都是祖孙三代一起走,既有六七十岁步履蹒跚的老人,又有抱在怀里嗷嗷待哺的婴儿。难侨中,有的已经在印尼乡下生活了好几代,基本上把这里当成了故乡,并和周围的原住民邻居结下了深厚的情意。可是政府施暴,掀起排华恶浪,他们不得不走,去投奔陌生的祖国。

家境富裕的难侨,变卖了财产,收拾好金银细软,随身行李倒是不多;而大部分难侨都是小商小贩,没有多少积蓄,又不知道回国后怎么生活,只好把家里能带走的东西全都装上牛车,或者雇辆汽车一起拉到三宝垄。

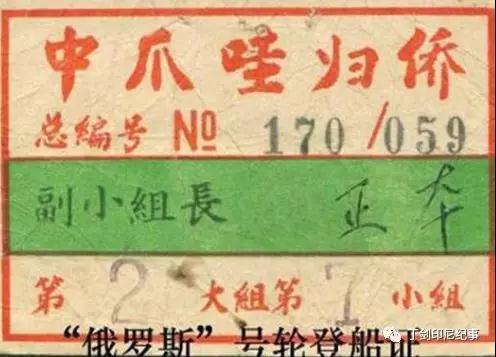

三宝垄中华总会为回国的难贫侨制作的登船证明。

难侨们一次二三千人,呼啦啦来到省城等候下一班船回国,这么多人白天要吃饭,夜晚要睡觉,还要保证他们的安全,中转接待工作可谓异常繁重。而中华总会的首要任务,就是要临时安置好这些难侨同胞。

中国驻印尼使领馆人员也不断到三宝垄等回国难侨集中上船的港口城市巡视,一方面安抚难侨同胞,另一方面代表中国政府与当地政府进行必要的交涉,同时与协助做好遣侨工作的各华人社团保持密切联系。

作为三宝垄“华总”的掌门人,在第一批难侨到来之前,何隆朝即在中国驻印尼总领馆指导下,以雷厉风行之势,把本市玉融(福清)公会、闽南公会、客家公会、潮州公会、广肇公会等所有华人社团都动员起来。他召集总会全体理事开会,说明现在是非常时期,华社一切设施均要用来为“遣侨”服务。与此同时,何隆朝同各上述各华侨同乡团体商量后,决定迅速釆取以下措施:

第一,成立“三宝垄中华总会遣侨指挥部”,由主席何隆朝任总指挥。组织各华社骨干,在指挥部领导下分别成立后勤接待、安全保卫、海关联络、物品搬运等四个小组,每组挑选10到20名得力人员轮流值班。

第二,中华总会所属的各中小学华校立即停课,将全部校舍腾出来接待难侨。同时组织中学生帮忙维持秩序。总会直属机构新友社俱乐部和诊所,以及三宝垄各华人同乡会馆的会所、礼堂,也统统敞开大门,变为回国难侨中转站,最大限度地安置他们。

第三,由各同乡会妇女部组织本会妇女理事到接待难侨的地方做义工,发扬同胞友爱精神,煮饭做菜给没有钱下馆店的难侨吃,并提供其他生活方面的必要的帮助。

第四,为保护难侨人身财产安全,由总会统一制作袖标,上面印“中华公会”四个大字,发给为难侨服务的人员佩戴,并由保卫组对各难侨接待处实行24小时巡逻,防止歹徒趁火打劫。

年轻的何隆朝(左二)与他同时代的印尼侨领。

作为一个非官方的民间社团组织,关键时刻做出的上述反应,其思路之清晰,方案之周密,措施之得力,在今天看来,也不能不让我们对何隆朝和他当年领导的华总满怀敬意。

更令人钦佩的是,以上措施全部按计划得到了落实。

在整个遣侨期间,面对印尼当局排华造成的灾难,该国各地的华人空前团结,三宝垄的同胞亦是如此。在异邦受到不公正的野蛮待遇,大大刺激了华侨所共有的民族自尊心,人们都暗暗憋着一股劲儿,尽力做好遣侨的每一件事,绝不让当地官员和当地人小看我们。

华总组织侨胞们所做的这些都是义务的,很多人停下自己的生意,捐出钱物支持侨团工作。

那一年,何隆朝32岁,成熟、热情、精力旺盛。在遣侨前后的一年多里,他再也抽不出时间自己的针织厂上班,完全顾不上过问家里的事情。何隆朝的大女儿巧玲当时快要小学毕业了,她的印象中,在那一两年,自己几乎没有机会和父亲说过几句话:“他每天很晚、很晚才回家,妈妈一直会等着他,我和几个妹妹弟弟都睡着了。天一亮,我们还没起来,爸爸又去忙了,所以从来没有带我们出去玩过。”

何隆朝在中华总会有两位十分能干的助手,一位是中文秘书庄明哲先生,一位是印尼文秘书黄永晖先生。他们都是华侨中的知识分子,思想左倾,非常爱国。其中庄明哲还在三宝垄华文学校——新友中小学当过很多年的校长。

这庄、黄二位先生的年龄比何隆朝大四五岁,均能言善辩,文章也写得好。遣侨期间,何隆朝先生外出和印尼官方交涉,喜欢带他们两人一同前往,每次也大都能得胜而归。庄明哲、黄永晖先生在三宝垄中华总会,一直与何隆朝主席并肩战斗到1965年印尼“930事件”爆发后,所有华社、华校被强行取缔和解散,他们两人才奉命离开印尼回到祖国,后来又定居香港。2004年笔者写作本书时,两位老人都还健在,在印尼采访结束,回国时原打算经由香港去拜访庄、黄两位先生,因航班和时间所限未能如愿,颇感到遗憾。

C

整个遣侨过程中,最让何隆朝操心的是,如何帮助这么多难侨把他们的财物带回国。

前面已经说了,许多贫苦的难侨回国,把包括锅碗瓢勺在内的过日子的东西全带来了。有些家俱,比如大衣柜、红木大床(印尼盛产木材,所以一般人家里都有几样红木家俱)之类的东西,很重,有好几百斤。他们之所以要把这些体积又大份量又重的家俱带回国,一是使用多年有感情了,舍不得扔掉;二是担心回国后两手空空生活不方便。何隆朝十分理解这些同胞的心情,专门挑选10个身强力壮的华侨大汉,组成搬运组替他们搬家上船。

这10个膀大腰圆的壮汉,每天雄赳赳地抬着难侨的大件物品从街上走过,显得力大无比,连看热闹的印尼人也不由向他们伸出大拇指表示佩服。没多久,华侨们就叫他们搬运组“十大金刚”。

四十多过去,曾经为难侨搬家立下汗马功劳的“十大金刚”全部去世,笔者只见过祖籍福清阳下镇的华侨陈国瑞先生一个人。

当年身强力壮的陈国瑞先生。

陈国瑞的家,住在三宝垄市郊的一条大路边上。我们经人指点去他家采访,见到陈国瑞先生时不禁感叹岁月无情,当年扛着两百斤东西仍是健步如飞的“金刚”陈先生,如今已变成一位走路都很困难的白发老翁,老人已70多岁,说话也不大清楚了,我们说明来意,陈老只是笑着,半晌只说了几个字:“——呵——呵——对,对,遣侨,搬运呀!何先生组织得很好,很好呀!”我们再问其他细节,陈老就一直笑着不说话了。

尽管不说话,大约是因为我们的询问,还是勾起了老人的回忆,从而又一次触动了他心中的激情。于是,当我们告辞时,看上去两条腿已经不大听使唤的陈老先生,突然站起身,从桌上拿起一把汽车钥匙说:“走,我要开车送你们去何先生家。”我们吃了一惊,连忙谢绝,但陈老执意要送。他的太太见状,笑着对我们说:“不用担心,就让他送吧。国瑞今天高兴,开车不会有问题的。”

果然,老人把车开得又快又稳。到了何隆朝先生家里,何先生亲热地叫了声:“啊,国瑞来了。好,好!”陈先生上去紧紧握住何先生的手,仍只是笑笑,没说什么。然后很激动地说了句:“再见,我走了!”就又开车回家了。

何先生轻轻感叹说:“国瑞是个老实人呐!那时候为难侨搬运东西都是一马当先,从来不叫累的。”(笔者注:2017年,陈国瑞先生在三宝垄逝世,享年86岁,现发表此文,深切缅怀这位为撤侨做出贡献华侨“老黄牛”。)

但是,要把难侨所带的大件物品运出海关时,往往会受到印尼海军陆战队的盘查刁难。何隆朝便亲自出马找三宝垄军政当局交涉,晓之以理,动之以情,为保护难侨的利益拒理力争。何隆朝说,华侨要带上船的都是生活必需品,不让他们拿走,他们回到中国怎么生活。本地许多军政要人都跟何隆朝认识,平时关系也不错,还比较买本市这位华人首领的面子。于是,专门向在港口检查的海军陆战队下达指示:“家俱检查,从宽放行。”

这样一来,全印尼遣返难侨的四个港口,数三宝垄海港对难侨的检查最宽松,其他省的回国难侨听说了,也想方设法从三宝垄走。雅加达协助遣侨工作的华人社团还特意把何隆朝请去,帮他们向当地军方交涉。

大件物品出关的问题解决了,更难办的,是如何帮着把比较富裕的难侨携带的黄金送上船。印尼当局遣侨时,规定每个人只允许带100克黄金出海关,当场过称,多余携带的,一经查出,全部没收。

这是一条无法通融的规定。海关在难侨上船之前,对他们进行的搜身检查极其严格。

中国政府为从印尼撤侨专门购买了原是英国远洋客货轮“高地公主”(Highland Princess)号的远洋客轮,改造之后命名为“光华”号。

那些携带金货较多的难侨知道过不了海关,都来找何隆朝,眼巴巴地求他帮忙想办法。何隆朝心想,这些黄金,可都是他们几代人积攒的血汗钱换来的!我们连不大值钱的家俱都替大家弄上船了,更何况那么值钱的真金白银。

他对难侨说:“大家既然信任我,就把多余的金货交给我,我帮你们带上船吧!”于是,每逢送难侨上船的时候,何隆朝就特意穿上宽大的西装,衣裤口袋里满满当当,揣的都是金项链、金砖、金条。码头上的华人中,只有他这位中华总会的“遣侨总指挥”上船不受检查,可以大摇大摆经过海关。上船之后,他再按照事先登记好的名单,找到舱里,把这些金货一件一件发还给大家。

乘坐接侨船回到祖国的印尼侨胞兴奋地走下舷梯。

有时候,托他“偷运”的金货太多,他不能一次全部带上船,只好来来回回上下好几趟。怕海关的人怀疑,何隆朝再过关时就悄悄给他们塞上几张钞票,相互哈哈一笑:“啊,辛苦、辛苦!——呀啊!” ——又很轻松的上船了。

就这样,在前后一年多时间,接侨船来了十几趟,谁也无法统计,何隆朝究竟为难侨捎带了多少黄金。他记得很清楚的一件事情是:“有一次,来的也是一艘苏联的大船,我在船舱里把带上来的黄金发还给难侨,发了很长时间。结果船开走了我还不知道。后来快出港了才发现,赶紧叫船停下,又和岸上联系,印尼海军陆战队派了一艘登陆艇过来才把我接回去。”

资料记载:从1960年起至1962年止,中国政府一共花费一亿元人民币,派出接侨船88个航次,经广州口岸接待的印尼归侨63299人。他们被分别安置在广东、广西、福建、海南等地的华侨农场中,生活虽然清苦,但至少过上了安稳的日子。

1994年,何隆朝应海南省政府邀请,前往该省兴隆市,访问了60年代当地安置印尼归侨的华侨农场。这个农场的归侨中就有不少人是从三宝垄上船回国的,何隆朝并不认识他们,但很多老人还记得这位掩护过他们的中华总会主席何先生。大家拉着他的手,又情不自禁回忆起何先生当年为他们带黄金上船的往事,说到激动处,宾主双方都流下了泪水。

当天晚上,兴隆华侨农场为欢迎何隆朝而举行了一场空前热闹的文艺晚会,老归侨们载歌载舞,表达他们心中的感激,场上气氛十分感人。

何隆朝说:“帮助难侨同胞带一点黄金回去,除了能保障他们的生活,还可以支持祖国建设。作为侨领,这是我一生都感到欣慰的事情。”

2008年10月,何隆朝生前最后一次应邀回国参加国庆活动时,坐着轮椅走过天安门广场。拍照时老人竖起拇指大声说道:祖国好!2011年10月,何隆朝在三宝垄寓所逝世,享年83岁。有媒体评论:他的离去,标志着老一辈堪称真正意义的侨领的时代就此结束。

(文章出自: 丁剑印尼纪事 微信公众号 丁剑,资深媒体人、传记作家,长期旅居印尼,专注记述并解读千岛之国与华人有关的历史事件、社会精英、风土人情。)

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“东盟评论社”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:。