山西人吃面,浇头、调和、汤水都没那口实在的“面”重要!

“人说山西好风光,地肥水美五谷香。”因为地理、气候等原因,晋南地区盛产小麦;晋北、雁北盛产莜麦、荞麦;晋中、晋东南盛产谷子、玉米、高粱。虽说各种面也没有什么严格的规定,但山西人还是有自己更爱的搭配:栲栳栳就是莜面好,擦尖就是高粱面好,抿尖就是豆面好,碗托就是荞面好,猫耳朵就白面、莜面、荞面都很好……

五谷杂粮成为山西面食宇宙的坚强后盾,山西人也不负三晋大地的馈赠,凭一双巧手做出了花样繁多的碳水美味。“晋南的馍,晋中的面,雁北的糕吃不厌”,山西人的一日三餐都可以是各种面食,不吃面的日子总感觉空唠唠的,不够踏实。

▎运城油糕,刚出锅的最好吃。图摄影/冬波,图/图虫·创意

一碗面条,要是再搭上山西老陈醋,那就更完美了。毕竟,面和老陈醋会保佑每一个漂泊异乡的山西人。

庞杂丰盛的山西面,离不开山西人的一双巧手。就看看这些个点缀在各种山西面里的动词:拉、抻、拨、削,压、擦、揪、抿,剪、切、擀、扯……形象生动,仿佛一连串娴熟的做面巧活儿在你眼前表演,现做现吃,是那么地热乎、暖心又自在。

在山西各地流传着“面光、手光、盆光”的和面准则。合适的水面对比,恰到好处的力度和时间,出手精准、干净利落,这是一份好面的前提。当然,这也是山西人对面的不忍浪费,晋中人还能“原汤化原面”,吃完面再来碗面汤顺一顺。

面团和好了,山西人拿出做面“兵器”,一番“刀光剪影”后,刀削面、刀拨面、剪刀面就在锅中翻滚起来。

有的店用机器人来做刀削面,真缺少了点灵魂,还得是有经验的削面师傅最懂面团的脾性,拿着刀片稳准狠的削下中厚边薄、棱角分明、形似柳叶的面;爱面的山西人,甚至为刀拔面设计了“专属大刀”——两端带柄,刀刃平直,长约60厘米重达5斤。它切出来的面条长达半米一根,切口成小三棱形,吃着劲道滑爽。

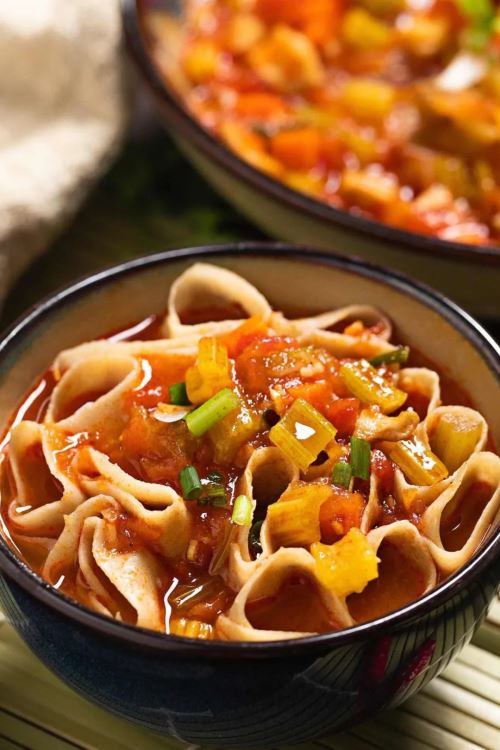

无论哪种面,煮好后搭配番茄鸡蛋、肉炸酱、酸汤、黄瓜韭菜花绿豆芽等各种浇头,或干拌或带汤,越吃越香。

至于剪刀面,就没那么复杂了,家里的剪刀就能胜任,也更为家常。剪出的面条煮在锅里,像一条条游动的小鱼,大小适口吃着也方便。人们还给这种面赋予了更多的文化内涵,传说和李世民有“剪不断、理还乱”的关系。太原古称并州,所产剪刀称为“并州剪刀”,唐代诗人杜甫赞美它说:“焉得并州快剪刀,剪取吴淞半江水。”剪面就更如鱼得水了。

▎剪刀面,煮汤面更入味。图摄影/Merlin,图/图虫·创意

晋中、阳泉一带常吃的抿尖,使用抿尖床来制作,豆面和白面掺起来最好吃,晋中人还把比较短的抿尖叫做抿圪蚪;而擦尖就更偏爱红红的高粱面和白面掺起来做,擦子的擦口呈扁圆形,如果擦出的是短一点的擦圪蚪,真的挺像小蝌蚪。

有人觉得,剔尖才是山西面条的精髓所在。和出来的面团要恰到好处,才能更好的进行剔面环节,这已经十分考验功力。接下来一手托着放着面的圆盘,另一只手用筷子来剔面,力道要稳准狠才有两头尖中间鼓的小鱼状剔面。整套动作行云流水,真需要些做面的功夫。

山西人做面的“兵器”五花八门,简单到筷子、刀片、带孔金属板,复杂到一台直接架在大锅上的饸饹床。

饸饹面,某些地方叫河捞面,从大同到运城几乎整个山西都吃。在山西北部,人们更喜欢荞麦饸饹面,搭配浓郁的羊肉汤。俗话说“头锅饸饹末锅粥”,吃荞面饸饹可得赶早啊;而在山西中部地区,荞麦面、白面都常用来做饸饹面,西红柿、烩菜等浇头卤汁深受人们喜爱。阳泉漂抿曲被叫做小河捞,因为面条很细,常常能浮于清汤上。

在晋南,白面饸饹更受欢迎。临汾牛肉丸子面就是一种饸饹面,牛骨高汤做底,牛肉和丸子拔高了配菜的丰富度,有的人还会泡上麻花,撒上大大一把香菜。咥口面、喝口汤,又香又辣,让人神清气爽。

到了运城,大盘鸡也“变了心”,不再钟情于裤带面,而与饸饹面组成了运城CP。用盆装的运城大盘鸡,辣得过瘾、土豆很绵,还可以无限续面,仿佛面才是主角。

没有工具?扯面、揪片、掐疙瘩、搓猫耳朵,山西人徒手做面的功夫也十分了得!拉面也不是兰州的专属,山西拉面煮、炸、炒、焖样样在行。拉面还能千变万化,拉得很细就成了龙须面,卷后再烤就成了一窝酥,拉成一根就成了长寿面。

不用水煮?焖面是饭,土豆、豆角是菜,做好一大锅焖面饭菜就都有了。这种黏糊糊、香喷喷的焖面,是山西人无论走到哪里都惦记的家的味道;异曲同工的高平炉面,面条更细一些,焖一会后要不停地翻炒,入味也更加均匀。

面食在山西人手里,如鱼得水。面条之外,山西的糕糕饼饼们也相当出彩,甚至成了鲁迅先生的伴手礼。他在小说《孤独者》中说: “我提着两包闻喜产的煮饼去看友人。” 闻喜煮饼就是一种油炸点心。

同样是炸,麻叶、麻花和油糕在山西的势力范围要大很多。

大同的清晨,一碗刀削面加一个麻叶,就是早餐碳水的双倍快乐;“买麻叶哩”仿佛是一句幸福密码,也承载了崞阳人的快乐。因为县址变迁,有人也把“崞阳麻叶”叫做“原平麻叶”,逢赶集或者庙会,胡麻油香味围绕的麻叶摊前总是挤满了人;逢年过节尤其是新人婚礼,洪洞人都要做炸麻托寄托祝福;而到了晋城,麻叶变得更加酥脆,咬上一口直接掉渣。

▎油炸麻叶,山西南北大不同。图摄影/图瑞,图/图虫·创意

同为“麻”字家族,稷山麻花和神池麻花称霸南北。稷山麻花已有上千年历史,经验丰富的老师傅一天能搓出上千根,炸完后细长金黄。刚出锅的稷山麻花,外边酥脆内里还柔软带嚼劲;相比,神池麻花要短粗一些,讲究“三酵肥、二水、半油”,油得是胡麻油,小火慢炸后脆而不硬,香甜耐嚼。

油糕家族就更大了,山西高手云集:运城油糕、孝义油糕、乡宁油糕、保德油糕、山阴油糕等等,晋北多用黄米面来做,晋南多用小麦粉做,豆沙、红枣、红白糖等做甜甜的馅料。

▎裹满泡泡的黄米油糕,谁不爱?图摄影/子恒影像,图/图虫·创意

保德油糕就是黄米面制作,刚出锅时表面还有一层小泡泡,酥香中带着粘糯,馅料流动状态下趁热吃(小心烫嘴)最好;兴宁油糕是小麦粉制作的代表,每年农历四月初八当地还举办“油糕会”,数十家油糕摊点组成“油糕之海”,一家赛一家的好吃。

▎运城的油糕,炸出小麦的香气。摄影/东波,图/图虫·创意

孝义火烧、清徐孟封饼、芮城石子饼……山西各种油饼、酥饼、火烧、烧饼更是数不清,松软有麦香的晋中太谷饼更成了闻名全国的山西伴手礼。

用胡麻油和面粉反复揉搓搅拌制作的大同黄烧饼,烤熟之后太酥脆了,吃的时候稍微用力就能四分五裂;长治的驴油酥火烧以熟驴油和面,制成柿饼大小,在长治地区和凉粉、腊肉(驴肉)齐名为“三件宝”。

香、酥、脆、甜的怀仁糖干炉又名闪塌嘴(很烫哦),相传慈禧吃过后盛赞它味美;烘烤出来的沁县干馍,可以夹着猪头肉或热糕吃;运城枣蛋馍,可以包煮鸡蛋,也可以包柿饼碎、花生碎、瓜子仁、核桃仁等馅料,还寄托了人们对亲人的思念。

▎运城枣蛋馍,思念的味道。摄影/李平安,图/图虫·创意

山西“馍饼宇宙”的精彩,还不止如此。晋城卷白馍和临汾卷卷是“卷饼爱好者”的福音,有点类似于春卷,在锅上烙好的饼,以万物可卷的姿态卷得下豆芽、萝卜丝、粉条、肉丝等你爱的一切。

、

、▎临汾卷卷,卷啥你说了算。摄影/豆子881,图/图虫·创意

山西作为北方碳水大省,当然少不了炒饼——北方人都超爱!长子炒饼被评为“山西名小吃”,粉条和蒜苔增加了炒饼的口味和口感,出锅还要来点蒜末;襄垣炒饼也有粉条参与,但要先蒸软后,再下锅炒,出锅前加点蒜苗,香味直往鼻里窜。

在山西,煮到水里的也未必是面条,饼也可以!运城北相羊肉胡卜,死面饼子切成丝,用鲜鲜的羊汤熬煮,辣椒油一滴入魂;柳林县的孟门熬,鲜嫩豆腐大块和三角型的空心“油斜”熬煮来吃,所以也叫豆腐熬饼子。

而在运城,解州羊肉泡馍俘获了人们的心,食客把馍掰进羊肉汤里泡着吃,羊杂、羊肉和粉丝交织,那么的热乎和鲜美。大山西的饼子们,煎炒烹炸怎么吃都对味!

▎解州羊肉泡馍,有自己的好吃秘籍。上图摄影/李平安,图/图虫·创意;下图摄影/边走边拍,图/图虫·创意。

面条要煮,油糕要炸,饼子要烙,虽说莜面和山药蛋可以做成抿八股、莜面磨擦擦、山药面鱼鱼来吃,但很多人还是觉得莜面蒸着吃最好!

因为地理、气候等因素,忻州、朔州、大同等地种植着大片的莜麦,为晋北的面食带来了一个“莜面宇宙”。“四十里莜面三十里糕、二十里荞面饿断腰”,莜面的脂肪含量在粮食中相当高,为晋北人们提供着更为瓷实的能量。

▎

▎

莜面栲栳栳的酱料,会有土豆参与。摄影/晓风F,图/图虫·创意

最出圈的莜面栲栳栳,整整齐齐地码放在笼中,大火蒸上10分钟,配上羊肉臊子、番茄臊子或者酸汤臊子,沾着吃就很好;大张的莜面皮卷上土豆丝,上锅蒸出敦实憨厚的莜面饨饨,也可以沾着臊子吃;很像饺子的莜面饺饺,土豆丝、酸菜丝、苦菜都是热门馅料,老辈山西人还喜欢浇上麻麻花(学名细叶葱、细叶韭)来吃。

在山西,能和莜面“一较高下”的蒸食,碗托肯定算一个。“民歌满山撩,碗托大枣香塌脑,烧饼洋葱爱死人,都说山西好!”碗托就是山西人的宝,主要集中于山西的中部、北部,有的以纯荞麦面制作,有的以荞麦面、白面混着来做,尤其以晋中平遥碗托、吕梁柳林碗托、忻州保德碗托最为知名。

平遥碗托有冷、热两种吃法:碗托切成面条状后加醋、蒜泥、辣椒末等调味,搅拌均匀后冷吃,清新凉爽;或者用猪油热锅,加入葱蒜,再将切成条状的碗托倒入大火炒,还可以加上山药蛋丝、豆芽菜,滴上老陈醋,香气四溢。

保德人一年四季都离不开碗托,人们习惯于用当天加工的荞麦粉做碗托,会更劲道,隔天的都不行。凉调、热烩,浇素汤、拌肉酱,怎么吃都是保德人的爱;柳林的碗托也是冷吃热吃都可,热吃中还会与羊杂割混炒,吃起来更加鲜美。

哪怕是全国常见的烧麦、饺子、发糕、枣糕,山西人也做出了自己的特色。没有什么糯米,大同的烧麦就是实打实的羊肉馅为主,百花烧麦的褶子好似绽放的梅花,皮那么薄,肉那么扎实,汁水那么鲜香。蘸上山西老陈醋,用嘴吹吹凉,一口一个超级满足。

▎百花烧麦,看着就很美。 摄影/杨玉诚,图/图虫·创意

朔州人用开水和面,蒸出了朔州烫面饺子,蒸好后的皮子有韧性又很软,奇妙的口感绝非一般蒸饺所能比;黄黄的玉米面蒸出来的发糕,蓬松喧软,比面包更好吃;距今300多年历史的武乡枣糕,黄米面喷香,大红枣甜蜜。

山西人吃面食,吃的是美味,吃的是历史,吃的也是一种喜庆的仪式感。逢年过节,霍州人会做造型丰富的馍馍,赋予其寓意,尤以年馍最为隆重:五心枣花是年馍中的“吉祥馍”,有“五福盘寿”之意;圆馍是年馍中的“实在馍”,有“圆圆满满”之意;钱串是年馍中的“发财馍”,有“财源广进”之意。

▎晋南人过年过节,少不了花馍。图摄影/吕行,图/图虫·创意

闻喜花馍于2006年入选山西省级非物质文化遗产名录,“有馍就有事,有事就有馍”,婚嫁花馍、寿诞花馍、乔迁花馍、节庆花馍,花馍总是和人们的生活紧紧相连。

山西面食有什么?也许那是一盘寄托儿时记忆的炒不烂子,也许那是一碗身处异乡时常想念的扁食头脑,也许那是一份迎宾送友的汾阳烤包子,也许那是一盒中秋佳节馈赠亲友的平遥月饼。山西人的面食,数不清、道不尽、吃不完,永远有期待,永远有惊喜。

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“东盟评论社”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:。